Danke für die KorrekturCa. da wurde er geboren. Er war dann ja auch ein wichtiger Mitarbeiter (u.a. Briefeschreiber) von Theoderich dem Großen, der 485 noch nicht einmal in Italien war. Cassiodor "überlebte" die Goten und den Langobardeneinfall, wurde über 90 und starb ca. 580/585.

App installieren

So wird die App in iOS installiert

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

War Merseburg einst römische Exklave ?

- Ersteller Hermundure

- Erstellt am

Ich denke, wir werden uns darauf einigen können, dass es auch nach Cassiodor, der sich um 560 in Konstantinopel aufhielt, in der Zeit bis um 1100 in Italien eine wiederholte Rezeption der Werke des Ptolemaios gegeben hat und diese also dort vor Ort verfügbar gewesen sein müssen, wie selbst der höchst kritische Erich Caspar in seinem Beitrag zur Geschichte des italienischen Geisteslebens für die Zeit des Desiderius nahelegt. Von daher halte ich das in # 408 eingeführte HSS-Stemma zur Geographie des Ptolemaios für einseitig und unvollständig, denn es berücksichtigt nicht das bzw. aus welcher Handschrift des Ptolemaios damals in Italien geschöpft wurde, obwohl eine solche verschiedentlich vermutet wird.

Luphutdiu = Merseburg

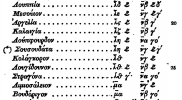

bei Nobbe, Ptolemaei Geographia, S. 121, Zeile 22 als "Lupphourdon" verzeichnet, im Anonymus mit "Lupfurdum" wiedergegeben. Ebenfalls diskussionswürdig dürfte auch das ebenda in Zeile 19 genannte "Mesoyion" sein, denn offenbar wird es für die gleiche Region ausgewiesen.

Schaust am besten gleich bei Ptolemaios rein Claudii Ptolemaei Geographia : Karl Friedrich August Nobbe, Ptolemy , Claudius Ptolemaeus : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive § 27 - 28, oder greifst den in # 413 von mir gemachten Vorschlag auf...und weder Goten noch Langobarden sowie Cassiodor haben uns irgendwelche Infos über "das römische Merseburg" überliefert...

Luphutdiu = Merseburg

bei Nobbe, Ptolemaei Geographia, S. 121, Zeile 22 als "Lupphourdon" verzeichnet, im Anonymus mit "Lupfurdum" wiedergegeben. Ebenfalls diskussionswürdig dürfte auch das ebenda in Zeile 19 genannte "Mesoyion" sein, denn offenbar wird es für die gleiche Region ausgewiesen.

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

dekumatland

Aktives Mitglied

Jede zuverlässige Belegstelle zählt  Soweit ich weiß fehlt bei Lacus Curtius https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/home.html in Book 2, chapter 10 ein Teil vom oben genannten Verzeichnis der germanischen Städte und die neuen Ausgaben dazu sind bislang ohne open access geblieben und stehen daher nicht als Volltext zur Verfügung. Die bei Curtius eingestellte Ausgabe wurde übrigens von Karl Müller ediert, einem Zeitgenossen des Karl August Nobbe, und die meisten der heutigen Autoren schreiben diesen in der Regel einfach aus.

Soweit ich weiß fehlt bei Lacus Curtius https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/home.html in Book 2, chapter 10 ein Teil vom oben genannten Verzeichnis der germanischen Städte und die neuen Ausgaben dazu sind bislang ohne open access geblieben und stehen daher nicht als Volltext zur Verfügung. Die bei Curtius eingestellte Ausgabe wurde übrigens von Karl Müller ediert, einem Zeitgenossen des Karl August Nobbe, und die meisten der heutigen Autoren schreiben diesen in der Regel einfach aus.

Zuletzt bearbeitet:

Wenn ich die bei Ptolemaios in § 27-28 verzeichneten germanischen Städte und Orte in Umschrift zu bringen suche, fallen mir Abweichungen zwischen den einzelnen Autoren auf. Offenbar werden einige Namen im Zuge der Transkription ein Stück weit vereinfacht, um sie besser artikulieren zu können. Bei den Ägyptologen wird die Lesart solcher Eigennamen im Rahmen eigener Tagesordnungspunkte auf internationalen Konferenzen per Konvention vereinbart. Hat jemand einen geeigneten Vorschlag hinsichtlich der Transskription der bei Ptolemaios in § 27-28 in griechischer Schrift genannten Städte und Orte ?

Mein Vorschlag wäre die bei Ptolemaios § 28 in der Edition von Nobbe, S. 121, 19-22 aufgeführten Namen der germanischen Städte und Burgen mit den bei William P. Thayer © ausgeführten Angaben der Edition Karl Müller zunächst in Abgleich und dann wie folgt in Umschrift zu bringen :

* Mersovion = Merseburg ? 35 * 30 | 53 * 50

* Argelia = Hachelbich od. Sangershausen 36 * 30 | 52 * 20

* Galaigía = Gardelegen 37 * 30 | 52 * 20

* Luphurdon = Merseburg ? 38 * 10 | 51 * 40

wobei vermutlich 32,5 römische Meilen = 1 Längengrad des Ptolemaios entsprechen

* Mersovion = Merseburg ? 35 * 30 | 53 * 50

* Argelia = Hachelbich od. Sangershausen 36 * 30 | 52 * 20

* Galaigía = Gardelegen 37 * 30 | 52 * 20

* Luphurdon = Merseburg ? 38 * 10 | 51 * 40

wobei vermutlich 32,5 römische Meilen = 1 Längengrad des Ptolemaios entsprechen

Anhänge

Du hast verstanden, dass Ptolemaios Karte total verzerrt ist und die Angaben nicht aufgehen?wobei vermutlich 32,5 römische Meilen = 1 Längengrad des Ptolemaios entsprechen

Und wieso hast du jetzt zwei Merseburg?

dekumatland

Aktives Mitglied

Und wieso hast du jetzt zwei Merseburg?

flavius-sterius

Aktives Mitglied

@FlemingMein Vorschlag wäre die bei Ptolemaios § 28 in der Edition von Nobbe, S. 121, 19-22 aufgeführten Namen der germanischen Städte und Burgen mit den bei William P. Thayer © ausgeführten Angaben der Edition Karl Müller zunächst in Abgleich und dann wie folgt in Umschrift zu bringen :

* Mersovion = Merseburg ? 35 * 30 | 53 * 50

* Argelia = Hachelbich od. Sangershausen 36 * 30 | 52 * 20

* Galaigía = Gardelegen 37 * 30 | 52 * 20

* Luphurdon = Merseburg ? 38 * 10 | 51 * 40

wobei vermutlich 32,5 römische Meilen = 1 Längengrad des Ptolemaios entsprechen

Hilf mir bitte mal auf die Sprünge.

Hachelbich ist uns bekannt als römisches Marschlager. Die sonstigen Funde datieren in einer Zeit, wo sich wohl kein Schwein am Mittelmeer für die Region interessiert hat.

Sieht nicht nach einem Ort aus, der Ptolemaios im fernen Alexandria aufgefallen sein könnte.WIKI schrieb:Das fruchtbare Wipper-Gebiet ist seit jeher eine siedlungsgünstige Gegend. Bei archäologischen Ausgrabungen konnten Fundstücke aus diversen Epochen nachgewiesen werden. So zum Beispiel Tonscherben aus der Zeit der Schnurkeramiker (2800 bis 2200 v. Chr.) oder 8 Brennöfen sowie ein rot-schwarz bemaltes Gefäß aus der frühen Eisenzeit (800 bis 600 v. Chr.). Im Jahr 2010 wurden bei Ausgrabungen nördlich des Ortes Reste eines römischen Marschlagers aus dem 1. bis 3. Jahrhundert entdeckt. Die Funde wurden im Jahr 2014 publik.[unqoute]

Hachelbich – Wikipedia

Ich bin überrascht, dass die Autoren und Liker der Beiträge # 427 - 429 die Angaben, welche Claudius Ptolemaeus in seiner Geographie zu den Städten, Handelsplätzen und Burgen in den Einzugsgebieten von Elbe und Saale gemacht hat, derart ins lächerliche ziehen bzw. diskreditieren, denn die wissenschaftliche Diskussion dazu ist in den letzten 25 Jahren zwar inhaltlich kontrovers, aber dennoch eine gänzlich andere als hier, wie beispielsweise der folgende Auszug aus einem Beitrag von Matthias Torke zeigt :

"Entlang einer Hauptverkehrsader wie der Elbe muß in jedem Fall mit [römischen und provinziellen Kaufleuten] gerechnet werden. ... Als Handelsweg wie als Schiffahrtsweg spielte die Elbe zweifellos eine unübersehbare Rolle in den strategischen Konzeptionen Roms. Es gab in Germanien bis zur Küste Faktoreien (commercia), Handelsniederlassungen im Ausland, was auf bestehenden organisierten Handel hindeutet. Klaudios Ptolemaios aus Alexandrien nennt Mitte des 2. Jh. deren Namen, auch entlang der Elbe. Diese detaillierten Angaben des Ptolemaios, basierend wohl auf Kaufmanns-Itineraren, geben zugleich ein Zeugnis für die Aktivität von römischen Kaufleuten im Inneren Germaniens, über die man sonst, gerade auch was die Elbe betrifft, keinerlei direkte Überlieferung besitzt."

Aus : Matthias Torke : Ein Halbgott aus Postelwitz, Pirna 2009, S. 42 Ein Halbgott aus Postelwitz - Spuren der klassischen Antike in der Sächsischen Schweiz - Torke 2009

Da die Angaben des Ptolemaios auch andernorts in Hinblick auf die von ihm genannten Städte, Handelsplätze und Burgen als wichtige Zeugnisse von hoher Qualität in die entsprechenden Diskussionen eingeführt werden, halte ich die in den Beiträgen # 427 - 429 gemachten Aussagen ihrem Inhalt nach für falsch und unangemessen und distanziere mich von diesen.

"Entlang einer Hauptverkehrsader wie der Elbe muß in jedem Fall mit [römischen und provinziellen Kaufleuten] gerechnet werden. ... Als Handelsweg wie als Schiffahrtsweg spielte die Elbe zweifellos eine unübersehbare Rolle in den strategischen Konzeptionen Roms. Es gab in Germanien bis zur Küste Faktoreien (commercia), Handelsniederlassungen im Ausland, was auf bestehenden organisierten Handel hindeutet. Klaudios Ptolemaios aus Alexandrien nennt Mitte des 2. Jh. deren Namen, auch entlang der Elbe. Diese detaillierten Angaben des Ptolemaios, basierend wohl auf Kaufmanns-Itineraren, geben zugleich ein Zeugnis für die Aktivität von römischen Kaufleuten im Inneren Germaniens, über die man sonst, gerade auch was die Elbe betrifft, keinerlei direkte Überlieferung besitzt."

Aus : Matthias Torke : Ein Halbgott aus Postelwitz, Pirna 2009, S. 42 Ein Halbgott aus Postelwitz - Spuren der klassischen Antike in der Sächsischen Schweiz - Torke 2009

Da die Angaben des Ptolemaios auch andernorts in Hinblick auf die von ihm genannten Städte, Handelsplätze und Burgen als wichtige Zeugnisse von hoher Qualität in die entsprechenden Diskussionen eingeführt werden, halte ich die in den Beiträgen # 427 - 429 gemachten Aussagen ihrem Inhalt nach für falsch und unangemessen und distanziere mich von diesen.

Zuletzt bearbeitet:

Dieser Vorwurf ist unzutreffend, denn über diese Frage haben wir gar nicht diskutiert.Ich bin überrascht, dass die Autoren und Liker der Beiträge # 427 - 429 die Angaben, welche Claudius Ptolemaios in seiner Geographie zu den Städten, Handelsplätzen und Burgen in den Einzugsgebieten von Elbe und Saale gemacht hat, derart ins lächerliche ziehen bzw. diskreditieren,

Wenn du mich fragen würdest, ob ich etwa Lupfurdum oder Tulisurgum für germanische Ortsnamen hielte, würde ich dir sagen, dass vermutlich ja.

Das ändert aber nichts daran, dass die Karte von Ptolemaios und seine Angaben unbrauchbar sind, um irgendeinen Ort, der keine sauber herleitbare Ortsnamenkontinuität oder einen epigraphischen Nachweis erbringt, zu lokalisieren. (Beispielsweise liegt das linksrheinische Novaesium (= Neuss) bei Ptolemaios viel zu weit östlich.)

Noch mal: Die Angaben von Ptolemaios sind total verzerrt. Z.B. haben die Berliner Geodäten um Marx, Kleineberg, Knobloch, Lelgemann - hätten sie einen Historiker oder Hispanisten gefragt, wäre Ihnen das nicht passiert - Akra Leuke 150 km entfernt von seinem tatsächlichen Standort lokalisiert. Dabei ist die Stadtgeschichte gut belegt Akra Leuke > Leucante > al-Akant > Alacant/Alicante.

Das meiste, was Torke da schreibt - ich habe es grün markiert, ist Stand der Wissenschaft und würde wohl auch von den meisten hier sofort unterschrieben. Dass die Angaben detailliert seien, ist allerdings positivistischer* Unsinn, denn wir erfahren nichts über die Orte und ihre Lage, wenn man von den verzerrten, unbrauchbaren Gradangaben mal absieht. Von der Suggestion dieser scheinbaren Genauigkeit detaillierter Koordinaten - die eben, wo sie überprüfbar sind, der Überprüfung nicht standhalten - darf man sich eben nicht blenden und in die Irre leiten lassen. Es steht bei Ptolemaios auch nirgends, dass ein Ort an der Elbe liegt, wir sind hier nicht bei Abraham ben Yacov/Ibrahīm ibn Ya‘aqub aṭ-Ṭurtūšī.denn die wissenschaftliche Diskussion dazu ist in den letzten 25 Jahren zwar inhaltlich kontrovers, aber dennoch eine gänzlich andere als hier, wie beispielsweise der folgende Auszug aus einem Beitrag von Matthias Torke zeigt :

"Entlang einer Hauptverkehrsader wie der Elbe muß in jedem Fall mit [römischen und provinziellen Kaufleuten] gerechnet werden. ... Als Handelsweg wie als Schiffahrtsweg spielte die Elbe zweifellos eine unübersehbare Rolle in den strategischen Konzeptionen Roms. Es gab in Germanien bis zur Küste Faktoreien (commercia), Handelsniederlassungen im Ausland, was auf bestehenden organisierten Handel hindeutet. Klaudios Ptolemaios aus Alexandrien nennt Mitte des 2. Jh. deren Namen, auch entlang der Elbe. Diese detaillierten Angaben des Ptolemaios, basierend wohl auf Kaufmanns-Itineraren, geben zugleich ein Zeugnis für die Aktivität von römischen Kaufleuten im Inneren Germaniens, über die man sonst, gerade auch was die Elbe betrifft, keinerlei direkte Überlieferung besitzt."

Aus : Matthias Torke : Ein Halbgott aus Postelwitz, Pirna 2009, S. 42

*So viel zu deinem Autoritätsargument.

Beispielsweise liegt das linksrheinische Novaesium (= Neuss) bei Ptolemaios viel zu weit östlich.

Genau dies stellt auch für mich ein wesentliches Problem dar, denn Reinhard Spehr (2000) sucht das bei Ptolemaios genannte Mersovion mit dem an der Hohen Straße (Via Regia) gelegenen Merschwitz an der Elbe zu verorten, während ich Mersovion mit Merseburg an der Saale identifizieren möchte. Auch Edward Luther Stevenson (1932) scheint bereits diese Auffassung vertreten zu haben, denn er gab das bei Ptolemaios verzeichnete "Mesovion" mit Mersovion wieder. Ebendort hat Nicolaus Germanus - bei aller Ungenauigkeit - jedoch Luphutdiu (Luphurdon) verzeichnet.

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Beides beruht auf der Suggestion „klingklanglicher Assoziationen“, wie es Meier-Brügger nennt.Genau dies stellt auch für mich ein wesentliches Problem dar, denn Reinhard Spehr (2000) sucht das bei Ptolemaios genannte Mersovion mit dem an der Hohen Straße (Via Regia) gelegenen Merschwitz an der Elbe zu verorten, während ich Mersovion mit Merseburg an der Saale identifizieren möchte.

Beides beruht auf der Suggestion „klingklanglicher Assoziationen“, wie es Meier-Brügger nennt.

Mit dem feinen Unterschied, dass das bei Stevenson in Umschrift gebrachte "Mersovion" offenbar auf das lateinische mers abzielt, was auf merx bzw. merces hinauslaufen dürfte und über ovis dann also soviel wie einen Handelsplatz für Wolle bezeichnet. Die griechische Sprache, in welcher Ptolemaios schrieb, kennt dieses Wort jedoch nicht und daher gilt es das in seiner Geographie genannte "Mesovion" zu beachten, was zunächst einmal auf Sohn bzw. Enkel (viós / vionós) der Mitte (meso), vermutlich des Mittelpunktes im Sinne von Zentrum oder Binnenland abzielt. Als Ortsangabe sucht das griechische "Mesovion" aber sicherlich nicht einen Sohn des Mittelpunktes zu bezeichnen, sondern meint eben soviel wie junger Mittelpunkt oder junges Zentrum des Landes, beispielsweise einen Handelsplatz mit Amt (etwa eine Gerichtsbarkeit), oder einen Amtssitz im Sinne von méssaulos (Hof). Vieles spricht dafür, dass Ptolemaios hier einen Ort mit der Bezeichnung "Junger Mittelpunkt" kartierte und nicht auf einen Handelsplatz für Wolle abzielte, wie es die Transkription von Stevenson (1932) nahelegt. Folgt man Stevenson, dann hätte man die Anfänge von Merseburg in einem Handelsplatz zu suchen und der Gott Mars würde unberücksichtigt bleiben. Die Angaben des Ptolemaios dahingegen würden auf einen im 1. oder 2. Jh. n. Chr. entstandenen zentralen Amtssitz verweisen.

Das sind a priori viele Präsumtionen, die sich keineswegs logisch herleiten.Mit dem feinen Unterschied, dass das bei Stevenson in Umschrift gebrachte "Mersovion" offenbar auf das lateinische mers abzielt, was auf merx bzw. merces hinauslaufen dürfte und über ovis dann also soviel wie einen Handelsplatz für Wolle bezeichnet. Die griechische Sprache, in welcher Ptolemaios schrieb, kennt dieses Wort jedoch nicht und daher gilt es das in seiner Geographie genannte "Mesovion" zu beachten, was zunächst einmal auf Sohn bzw. Enkel (viós / vionós) der Mitte (meso), vermutlich des Mittelpunktes im Sinne von Zentrum oder Binnenland abzielt. Als Ortsangabe sucht das griechische "Mesovion" aber sicherlich nicht einen Sohn des Mittelpunktes zu bezeichnen, sondern meint eben soviel wie junger Mittelpunkt oder junges Zentrum des Landes, beispielsweise einen Handelsplatz mit Amt (etwa eine Gerichtsbarkeit), oder einen Amtssitz im Sinne von méssaulos (Hof). Vieles spricht dafür, dass Ptolemaios hier einen Ort mit der Bezeichnung "Junger Mittelpunkt" kartierte und nicht auf einen Handelsplatz für Wolle abzielte, wie es die Transkription von Stevenson (1932) nahelegt. Folgt man Stevenson, dann hätte man die Anfänge von Merseburg in einem Handelsplatz zu suchen und der Gott Mars würde unberücksichtigt bleiben. Die Angaben des Ptolemaios dahingegen würden auf einen im 1. oder 2. Jh. n. Chr. entstandenen zentralen Amtssitz verweisen.

Immer noch besser als in dieser Frage ohne eigene etymologische Herleitung zu bleiben. Ich teile im übrigen die Auffassung von Torke, dass die Angaben im Städteverzeichnis des Ptolemaios durchaus detailliert sind, denn keine andere Quelle nennt für diese Zeit so viele germanische Städte, Handelsplätze, Siedlungen und Burgen, nur finden sie sich eben auf gut 2 Seiten komprimiert, anstatt auf 200 Seiten ausgebreitet. Daher sollte man die Geographie des Ptolemaios unbedingt inhaltlich diskutieren und keinesfalls in Bausch und Bogen verwerfen. Die 2015 von William P. Thayer dazu erstellte Karte zeigt die oben angesprochenen Probleme nochmals auf.

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Nein, entweder eine Hypothese ist geeignet zu überzeugen, oder sie ist es nicht. Wenn sie es nicht ist, ist sie die Tastenanschläge nicht wert, die man für sie vergeudet.Immer noch besser als in dieser Frage ohne eigene etymologische Herleitung zu bleiben.

Etymologie und Historiolinguistik folgen wissenschaftlichen Regeln. Willkürliche oder klingklanglich assoziierte Herleitungen sind keine Etymologie.

Zu dieser Auffassung kann man nur kommen, wenn man die aufgezeigten Probleme blindlings ausblendet. Eben, dass die Gradangaben vollkommen verzerrt sind.Ich teile im übrigen die Auffassung von Torke, dass die Angaben im Städteverzeichnis des Ptolemaios durchaus detailliert sind, denn keine andere Quelle nennt für diese Zeit so viele germanische Städte, Handelsplätze, Siedlungen und Burgen, nur finden sie sich eben auf gut 2 Seiten komprimiert, anstatt auf 200 Seiten ausgebreitet. Daher sollte man die Geographie des Ptolemaios unbedingt inhaltlich diskutieren und keinesfalls in Bausch und Bogen verwerfen.

Die Karte von Thayer ist die beste, die wir zu Ptolemaios haben. Da sie ohne Schischi aufweist, dass wir eben - die Donau ausgenommen - keine Flussläufe haben, sondern nur Quellen und Mündungen (oder nur letztere).Die 2015 von William P. Thayer dazu erstellte Karte zeigt die oben angesprochenen Probleme nochmals auf.

So ist es ! Aber glücklicherweise gibt es wertvolle Exegeten, die wir hier nicht unberücksichtigt lassen wollen.Die Karte von Thayer ist die beste, die wir zu Ptolemaios haben. Da sie ohne Schischi aufweist, dass wir eben - die Donau ausgenommen - keine Flussläufe haben, sondern nur Quellen und Mündungen (oder nur letztere).

Damit dürfte dieses Forum gegenüber dem Städteverzeichnis des Ptolemaios wohl einen höchst singulären Standpunkt vertreten und dies nicht nur weil es denjenigen, die seinen Wert erkannt haben und inhaltlich diskutieren, Blindheit und Ignoranz unterstellt, sondern auch deshalb, weil der von Dir dazu vertretene Standpunkt, das die Angaben unbrauchbar sind, in Fachkreisen außerhalb dieses Forums von keinem der thematisch kompetenten Autoren geteilt wird.Zu dieser Auffassung kann man nur kommen, wenn man die aufgezeigten Probleme blindlings ausblendet. Eben, dass die Gradangaben vollkommen verzerrt sind.

Zuletzt bearbeitet:

Ravenik

Aktives Mitglied

Dafür spricht rein gar nichts. Das ist vollkommen konstruiert. Man kann nicht einfach einen Namen hernehmen, schauen, welche bekannten lateinischen oder griechischen Wörter sich (unter Ausblendung sämtlicher Wortbildungsregeln) mit viel Fantasie darin finden lassen, und dann obendrein noch die nicht wirklich sinnvolle wörtliche "Übersetzung" zugunsten einer Umdeutung zu einem passenderen Sinn verwerfen. (Warum wurde der Name nicht gleich nach dem passenden Sinn gebildet?)Vieles spricht dafür, dass Ptolemaios hier einen Ort mit der Bezeichnung "Junger Mittelpunkt" kartierte und nicht auf einen Handelsplatz für Wolle abzielte, wie es die Transkription von Stevenson (1932) nahelegt.

Das stimmt nicht. Wissenschaft heißt, mit wissenschaftlicher Methodologie zu arbeiten und nicht, willkürlich irgendwelche Orte zu identifizieren. Wenn Torke - der Ptolemaios in einem Nebensatz erwähnt - meint, Ptolemaios' Karte sei detailliert, dann steht er eher ziemlich allen da. Sein Text stellt ja auch überhaupt gar keine intensive Auseinandersetzung mit Ptolemaios dar, sondern eigentlich geht es ja um eine römische Statuette, von der er überlegt, wie die nach Sachsen gekommen ist. Er diskutiert mehrere Möglichkeiten und favorisiert - durchaus mit guten Argumenten - eine Niederlegung durch Römer, macht in diesen Römern römische Händler aus und kommt da mit der Karte des Ptolemaios. Und an dieser Stelle schreibt er einiges, was durchaus opinio communis ist, aber eben zwei Dinge, die nicht stimmen ("detailliert") oder die Ptolemaios inhaltlich nicht hergibt ("Städte an der Elbe"). Das kann man natürlich mutmaßen, dass Ptolemaios hier auf Händlerwissen basierend Städte an der Elbe verortet hat, aber einen Beleg dafür gibt es nicht. Und dann muss man die Mutmaßung auch als solche darstellen und nicht als Faktum verkaufen.Damit dürfte dieses Forum gegenüber dem Städteverzeichnis des Ptolemaios wohl einen höchst singulären Standpunkt vertreten und dies nicht nur weil es denjenigen, die seinen Wert erkannt haben und inhaltlich diskutieren, Blindheit und Ignoranz unterstellt, sondern auch deshalb, weil der von Dir dazu vertretene Standpunkt, das die Angaben unbrauchbar sind, in Fachkreisen außerhalb dieses Forums von keinem der thematisch kompetenten Autoren geteilt wird.

Wenn Reinhard Spehr einen eindeutig slawischen Namen, der mehrfach belegt ist (ist gibt zwei Orte und zwei Ortsteile dieses Namens) auf der Karte des Ptolemaios identifiziert, dann hat das zumindest mit seriöser Linguistik nichts zu tun. Zur archäologischen Ausbildung gehört die Linguistik ja auch nicht zwingend dazu.

Die Berliner Mathematiker, die für sich in Anspruch nahmen, Ptolemaios entzerrt zu haben, sind in einschlägigen Rezensionen ihrer Methodenwillkür wegen, die mit Geodäsie wenig zu tun habe, in der Luft zerrissen worden. Bei der Bearbeitung einer historischen Quelle hätten sie vielleicht auch mal einen Altphilologen, Historiker oder Archäologen mit ins Boot holen sollen, dann wären ihnen einige ihrer Fehler sicher nicht unterlaufen (aber dann hätten sie vermutlich auch nie publiziert, weil sie gemerkt hätten, dass ihre "Entzerrung" nicht aufgeht).

Alles in allem sind das, was du hier vorbringst Argumenta ad verecundiam (Autoritätsargument; der Klassiker wäre: "So steht es doch in der Bibel!"), sprich statt inhaltlich zu argumentieren, argumentierst du mit einer angeblichen wissenschaftlichen Deutungshoheit, mit der Autorität von (nebenbei einzelnen) Wissenschaftlern, anstatt dich mit dem Inhalt der Zurückweisung auseinanderzusetzen. Denn ein Charakteristikum von Wissenschaft ist nicht, dass der Titel zählt, sondern das bessere inhaltliche Argument. Nur wenn du weiterhin ignorierst, dass bekannte Orte bei Ptolemaios in alle möglichen Richtungen verschoben sind (Akra Leuke 150 km in südsüdwestlicher Richtung, Novaesium nach Osten), kannst du weiterhin versuchen, uns unbekannte Orte auf der Karte mit modernen Orten zu identifizieren.

Ich denke nicht, dass du dich hier als "Pressesprecher der 'Wissenschaft'" aufbauen solltest, nur weil du zwei Archäologen gefunden hast, deren Spezialgebiet zwar nicht Ptolemaios ist, von denen aber einer glaubt, dass er einen Ort klingklanglich identifizieren kann und der andere in einem Nebensatz schreibt, dass Ptolemaios detailliert sei und Städte an der Elbe nenne.