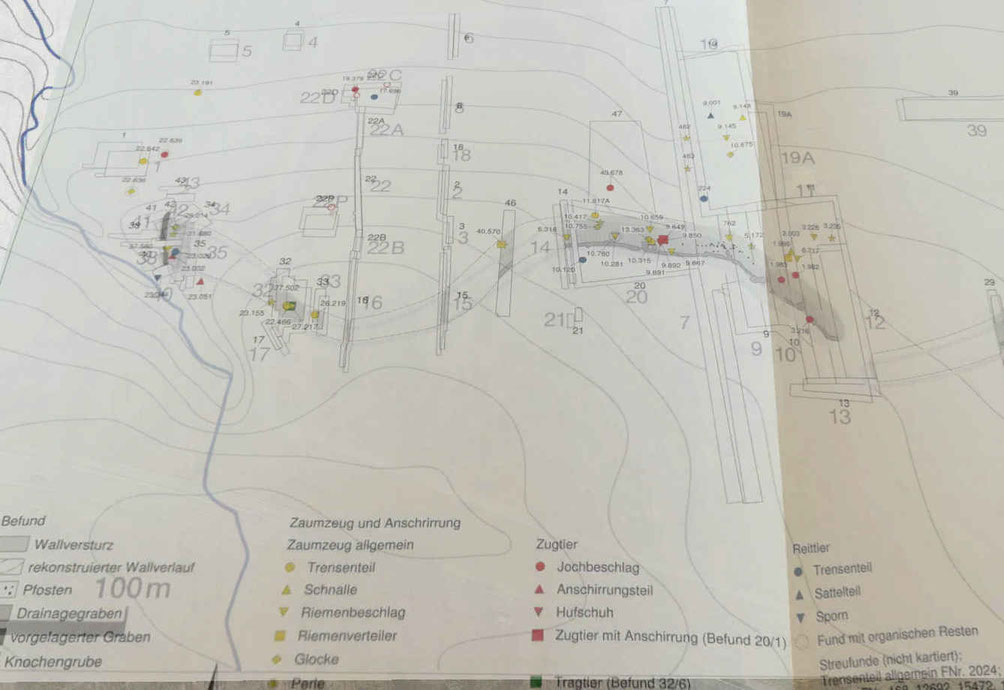

Wenn Du nur die Maultiere betrachtest natürlich nicht. Wir haben am Oberesch aber Zaumzeug, Litui, römische Schuhe, die sich an der Drainagerinne konzentrieren. Und solange alle (100%) im Skelettverband gefundenen Maultiere dort ebenfalls liegen, muss man das entsprechend würdigen. Natürlich können auf dem ganzen Schlachtfeld tote Maultiere gelegen haben. Solange man aber keine weiteren dezentralen Maultiere findet, ist es in einer Gesamtbetrachtung aber wahrscheinlicher anzunehmen, daß alle diese Dinge aus der selben Intention heraus an die Drainagerinne verbracht wurden, im Gegensatz zu vielen monokausalen Erklärungen, die wie im Falle des Zaumzeuges nachträglich mit Hilfskonstuktionen verbunden werden müssten.

Das große Problem in Kalkriese ist die "asynchrone Fundverteilung". Die Funde verteilen sich eben nicht so wie wir es erwarten würden. Deshalb beschäftigen sich die Rosts mit anderen Schlachtfeldern um durch Vergleiche Erklärungen dafür zu entwickeln.

Das ist doch eine Verkennung der Fundsituation. Die Maultiere sind deshalb als (Teil)Skelette erhalten, weil entweder im Verlauf der Schlacht oder im direkten Anschluss, also bevor durch Aasfresser wesentliche Teile verschwanden, das Material des Walls über sie kam.

Warum sie erhalten sind, das blendest du vollkommen aus.

Zwischen der Schlacht und dem Mittelalter finden sich auf dem Gelände keine weiteren Nutzungsspuren. Warum also sollte jemand da "aufräumen"? Wie stellst du dir das vor? Deine Maultiere lagen Jahre nach der Schlacht noch im Skelettverband, als "jemand" eine "Wasserleitung" zuschüttete?

Das ist nicht korrekt. Es gibt den Fund eines Grubenhauses auf dem Schlachtfeld. Siedlungsspuren gibt es auch in der näheren Umgebung.

Susanne Wilbers-Rost "Battlefield Kalkriese":

Die Fundarmut war also auf ein Problem der archäologischen Quellenerschließung zurückzuführen und nicht auf eine tatsächliche Siedlungsleere, wie auch die umfangreichen Forschungen am Kalkrieser Berg inzwischen gezeigt haben. Heute kennen wir eine ganze Reihe von Fundstellen, die belegen, dass der Hang des Kalkrieser Berges seit der Jungsteinzeit von bäuerlichen Gemeinschaften besiedelt worden ist.

Du verkehrst hier ein wenig die Chronologie. Das Gehöft, von dem unbekannt ist, ob seine Spuren zur Varusschlacht überhaupt noch obertägig erkennbar waren oder bereits nicht mehr, war hier

vor dem Geschehen, nicht danach. Das ist u.a. daran zu erkennen, dass die Abfallgruben zum Teil beim Abstechen der Rasensoden "abrasiert" wurden und sich

im Wallmaterial Teile de Abfalls wiederfanden, wie vereinzelte Scherben und Stücke kalzinierter Knochen. Eine germanische Fibel, die hier gefunden wurde, gehört wohl auch zu diesem Befund, als ich Frau Wilbers-Rost mal fragte, ob diese dem Schlachtgeschehen zuzuordnen sei, antwortete diese mir, gänzlich ausschließen könne sie das nicht, aber dass die vom Typus her wohl am ehesten dem "Opa" eines der germanischen Krieger gehört hätte.

Danach gibt es keine archäologischen Spuren einer Geländenutzung mehr bis zum Auftrag des Eschs im Hochmittelalter, was damit zu erklären ist, dass das Gelände sehr unfruchtbar und damit für Bauern unattraktives Siedelland war.

Ob der hier vorbeiführende Weg weiter genutzt wurde oder ggf., solange die Erinnerung an das Schlachtgeschehen Bestand hatte, tabuisiert war, entzieht sich unserer Kenntnis.

Wenn du nach Kalkriese fährst wirst du auch, sowohl im Außengelände als auch in der Dauerausstellung, jeweils eine Vitrine mit steinzeitlichen Funden finden, im Außengelände aus der erweiterten Umgebung, in der Dauerausstellung direkt vom Oberesch.

Von dem einzigen Erdwerk, das tatsächlich eindeutig vorhanden ist. Von der Drainagerinne. Die ja nur eine Drainagerinne ist, weil man vorher einen fiktiven Wall rekonstruiert hat. Sollte dieser erfundene Verteidigungswall sich als Fiktion erweisen, wäre die Drainagerinne dann wohl als Wasserleitung anzusprechen. Denn ein Feld oder Acker wird nicht quer zum Hang entwässert.

Du machst argumentativ eine interessante Entwicklung durch: Vorige Tage wolltest du den Wall noch zu einem Damm erklären, also hast nicht das Erdwerk an sich in Frage gestellt, sondern nur dessen Funktion. Jetzt plötzlich stellst du dessen Existenz gleich ganz in Frage.

Aber du kannst beruhigt sein:

Der Wall ist nachgewiesen

a) durch das Material und dessen Volumen

b) durch die Standspur

c) dadurch, dass in seinem Vorfeld (nach der Germanenwallhypothese) oder (nach der Lagerwallhypothese) im Lagerinnern Rasensoden gestochen wurden, die zum Teil auch

d) Abfallgruben rasierten, deren nicht vergängliche Überreste (Kermaik, Kalzinierte Knochen) nun im Wallmaterial zu finden sind.

Die "Wasserrinne" variiert in der Tiefe und zwar nicht im Sinne einer Fließrichtung.